カルチャー、音楽、スポーツ、食をテーマに、訪れるすべての方が自由に「遊び」を体験できる日本最大級の体験型イベント「CHIMERA GAMES VOL.10」にて導入される“フラクタルひよけ”をテーマに、UX・空間デザイン・社会実装の最前線で活躍する実務家3名による対談企画を実施しました。

テーマ:社会課題を変える“遊び”の力──人間の 感情に根ざした UX の未来

◆トピック①

– 楽しいから、社会にいいことをしてしまう –

文平:我慢してクーラーを切るんじゃないんです。

楽しくて外で遊んでいたら、 5 時間クーラーを使ってなかったんですよ。

それって、結果的に GX じゃないですか?

保:ああ、それ!

「我慢じゃない脱炭素」ってめちゃくちゃ大事ですよね。

自分 でやっている感ないのに、社会にとって良いことになっている。

川端下:面白いなぁ。

僕らって、効率の話ばっかりされるけど、「気づいたら良い ことしてた」っていう構造って、最強だと思いますよ。

文平:そうなんです。

小学生が「今日は涼しかったし楽しかった」って言うけど 、実は家庭のエアコンを 5 時間分止めていた。

それって親も一緒に GX に関わっているってことですよね。

保:でも結局、人って「なんとなくいいな」で動くんですよ。

フラクタルひよけもそう。

説明できなくても“好き”っていう人が多いのは、理屈じゃなく感覚に刺さっているんですよね。

文平:CHIMERAGAMES もそこをすごく大事にしていて、「なんとなく楽しそう」 「なんとなく気持ちいい」って感覚を空間でデザインしているんです。

それが、結果的に人を動かす UX になる。

- 感情ベースの行動が、結果として脱炭素に

- 机上の政策より、現場の「楽しさ」が人を動かす

◆トピック②

– 「なんとなくいい」で、意思決定が動く –

保:横浜の赤レンガ倉庫でフラクタルひよけをずらっと並べたとき、ある開発の 上層部の方がふらっと来られてね。

「これ、いいじゃん」ってたった一言。

それでプロジェクトが一気に進んだんです(笑)。

文平:僕たちもよくありますよ。

言葉で説明しきれないけど「なんとなく、いいね 」で一気に進むこと。

特に意思決定者の方って、実はそういう直感ですごく動くんですよね。

保:トップの方が ふっと見に来て「これ、いいじゃん」で決まっちゃう。

そういう例、ほんと多いですよ。国もそう。

決定って、結局“体感”なんですよね。

保:川端下部長と話した時も、普通はなかなか会えない人ですが、株式会社 NBC の社長 とすぐ会わせてもらえて、「なんかいいんじゃない?」って。

それだけで進めさせてもらって今に至っています。

保:だから今、購入を決める方も「なんか体に良さそう」って感覚で決めている ひとが多いと思います。

機能の説明をするより感覚の方が優っています。

川端下:だからこそ「体感」をどう設計するかが一番大事。

楽しそうとか気持ち いいとか、感情が動くと意思決定が変わるんですよね。

文平:CHIMERAGAMES もそこを狙っています。「説明できないけど、なんかいいよね」っていう感覚が、企業、行政、お客様に響くんです。

それが社会実装の起点になると思っているんです。

- 楽しい・気持ちいい・なんか好き、という複数の感情の連鎖が意思決定を 後押しする

- 上層部の意思決定は実は“体感・直感”がトリガー

◆トピック③

– 木陰が育む、豊かな社会 –

保:最近、デンマークやオーストラリア、カタールでも仕事をしているんですが、デンマークでは 「ヒュッゲ」というお茶タイムが森の中で設けられていて、必ずみんなが“ゆったり休む時間”をとる文化があるんです。

オーストラリアの「ウルル」という地名も「木漏れ日」を意味していて、暑い中で唯 一休めるのがその“木陰”。

動物も人もそこに集うんですね。

ニュージーランドにも「アキート」って言葉があって、それも“癒し”や“休息”を意味する。

カタールはマジュリスという空間があって旅人が休む場所があるんです。

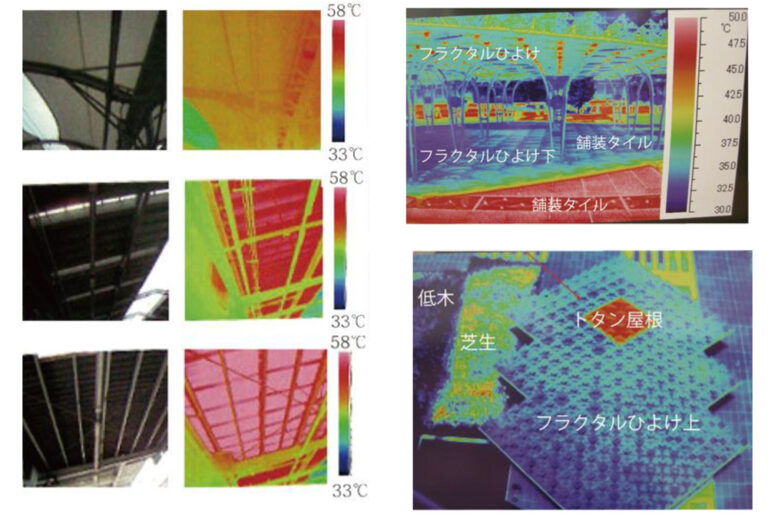

保:カタールではフラクタルひよけを砂漠に並べて気温を10度一気に気温を下げて、植物を育てるプロジェクトもやったんです。

木陰があることで、芽が出て野菜も育ちました。

日本では4℃下がりますが、それでもすごいことなんですが、暑すぎる場所はかなり冷やすことがわかりました。

文平:それってすごく“心のインフラ”にもなっていますよね。

日陰があると 、気持ちが落ち着く。

フラクタルひよけの下でも、人が集まって、話して、笑って…そういう場所が今、街に足りてないんですよ。

保:日本も縁側がありますよね。

でも今は建物をギリギリまで建てて、 木も葉っぱが落ちるからって敬遠されがちで、縁側のようなちょっとした居心地のよい曖昧な場所がなくなってきている。

文平:CHIMERAGAMES の設計でも、実は“間”や“余白”ってすごく大事にしています。

会場内で一番こだわっていたのが、実はフラクタルのエリアで、あそこで一息つける空間があることで全体の“感情の動き”が整うんです。

- 豊かな国々に共通する“日陰”の文化

- フラクタルひよけがもたらす空間の気温を下げる効果

- 体感温度の低下(-15°C)と癒しの空間設計

- 日陰が植物を育て、心も育てる

- CHIMERAGAMES は、都市の中の“縁側”であり“木漏れ日”である

- 社会の設計にも“余白”が必要

◆トピック④

– 「遊び」が人格をつくる –

文平:震災のときにね、子どもたちに“笑わせるな”って言われて、現場に入れなかったことがありました。

空気を読めって。

川端下:でも僕らは行ったんですよ。

保さんと軽トラにフラクタルひよけを積んでいて、その場で、即席で張って。

そしたら、ずっと動かなかった子がふっと日陰に入ってきて、じーっとなびく布を見つめて…

プールを置いたら、次の日から遊びだしたんです。

先生からお礼をもらって、今思い出すだけで泣けてきますね。

保:木漏れ日や自然に触れ、遊ぶ。

ということは、心においても発達においてもとても重要な作用があるんです。

文平:仮設住宅の中で、苦しんでいる大人の前ではしゃいじゃいけないって空気 があった。

でも、遊ぶことって本能でしょ。

そこを止めると、人格の根っこごと潰れてしまう。

保:南相馬市で放射能の影響で外で遊べなかった子たちが、自然に触れられる環境をつくろうとなりました。

日本女子大学の教授達が砂場づくりプロジェクトを立ち上げて設計をお手伝いし、完成した時は、子どもたちは嬉しそうに遊び始めたわけです。

心や体の成長が始まったようでした。

砂遊びは一般的にも子どもたちの心や体を育てるわけですから、それが失われはいけないと実感しましたね。

保:ある保育士さんが言ってたんですよ。

「はしゃぎすぎて、うるさい時もあるけれど、こども達の声は地域にとっても大事。みんなで見守ってあげることが 大事。遊びが子どもたちを成長させ、人格をつくるのですから」と。

文平:まさに。

CHIMERA はそれを 10 年間やり続けています。

子どもたちが自由 に遊んでる空間こそが、学びであり、心を育てる土壌になる。

- 遊びを抑圧された子どもたちが、日陰の下で“人間に戻る”瞬間

- 遊ぶことで身体も心も成長する。人格の回復は、遊びから始まる

- 「うるさいけど見守る」=大人の器が必要なインクルーシブな設計

- CHIMERAGAMES は、感情と成長を育む“現代の学びの場”

◆トピック⑤

– 「遊び」が人格をつくる-“教育”と“学び”の再定義 –

文平:学校ってどうしても、正解がある前提で教えるじゃないですか。

でも本当は、子どもがどう感じて、どう考えたかの“プロセス”のほうが大事なんですよ。

保:そうそう。

最近よく話題になる STEAM 教育も、日本では“アート”を含め たことで、算数理科だけでは足りないとなっています。

アートは答えがないですから、「答えのない問い」を探求するって、実はすごく大事なことなんですよね。

文平:そう。

プロセスにどれだけ寄り道できるかが、人の思考を豊かにすると思っています。

なんか…原点に戻ると、動機って実はみんな一緒だったりする。

でも理屈をどんどんつけちゃって、アングルが変わっていく。そうじゃなくて、「なんでこれやってたんだっけ?」って、一回そぎ落とすような場所があればいいなと。

保:ああ、それ、それがまさに STEAM 教育なんですよ。

元は STEM(サイエンス・ テクノロジー・エンジニアリング・マス)だったのに、日本はそこに“アート”を加えたんです。

すると“答えのない問い”が増えて、この絵に何の意味があるだろうという、どういうサイエンス使われてるんだろうっていうような解釈が広がって…

でも、逆に面白くなってきた。

川端下:メッシュを使ってやってる授業でも、素材は同じなのに、子どもたちがつくるものは全部違う。

誰も正解がわからない。

でも、そこに創造の喜びがある。

しかも、子ども自身も何をつくるか最初はわかってない(笑)。

それが面白いですよね。

保:毎年中高生にSTEAM 教育としてレクチャーをしているんです。

フラクタルひよけは自然に学ぶものづくりの例として紹介しますが、自然を使った建築、ランドスケープ、ものづくりを、生徒たちが自由に解釈してデザインしていくものです。

自然という漠然としたものを、生徒が捉え、探求します。

⾃分が何を作るかもまだ分かってないけれども、何かの原理を使って何かを作ろうみたいな。

もう本当にふわふわした授業なんですが、次々にすばらしい作品が作られます。

最近は先生たちも、いわゆる教育の基準があるわけで、「自分たちが教えられる範囲には限界がある」と認識しているようです。

外部講師や企業とうまく連携し、生徒への学びの機会提供をしていますね。

答えがないのに、なぜかその授業は、何度も受けたくなる子が増えているんですよ。

保:最近はカタ ールなど海外で、子どもの考えた自然に学んだものづくりのプロトタイプをそのまま実装する取り組みも始まっています。

文平:それ、CHIMERAGAMES でもできそうですよね。

イベントの中でも、学校と連携する形でも。

保: そうですね。

CHIMERAGAMES もまさにSTEAM 的な“問いの価値”を、遊びを通じて実装できる場所を作っていますよね。

ぜひご一緒したいですね。

- 遊びの中にこそ、人間形成の原点がある

- 教育とは「答え」ではなく「問い」を育てること

- 正解のない世界で“プロセス”が価値を生む

- STEAM 教育が“自由な創造”を促すフィールドに

- CHIMERAGAMES は、遊びを通じた問いの社会実装を可能にする場

◆トピック⑥

– “遊び”は社会課題を解決するインフラ-

保:CHIMERAGAMES でも、遊びを通じて多様な背景の人たちが混ざり合う。

たとえば、去年、私は素晴らしい風景を見ました。

お母さんがベビーカーを押しながら日陰で談笑していて「いいなあ」と思ったんですよ。

うらやましくなっちゃって。あの光景、すごく豊かでしたね。

保:楽しいって感情には、国籍も肩書きも関係ないんですよね。

「なんでルワンダの人がここに?」って思ったけど、気づけばみんなでコーヒーの話で盛り上がってた(笑)。

文平:そういう“なんとなく居られる場所”こそが、これからの共生社会の基盤 になっていくんだと考えています。

文平:子どもたちの声が戻ると、地域の声も戻るんです。

「うるさいな」って思 うかもしれないけど、実はそれって、地域が生きてる証拠なんですよね。

保:そうそう。ある場所では「クレームがなくなって寂しい」と言われたくら い(笑)。

文平:社会課題の解決って、構造からじゃなくて“感情”から始まると思ってて。

CHIMERAGAMESって、まさにそれを体現している。

感情が動くから、関係性が生 まれる。

行動が変わる。

それこそが、社会実装 UX の本質なんじゃないかと思ってます。

- 遊びは“教育”であり、“福祉”であり、“防災”でもある

- 日陰が生む“心の回復”が、社会インフラを支える

- 多様な人々が“なんとなくいられる”場所が、共生社会の出発点

- 子どもの声が戻ると、地域の声も戻る──遊びが地域を変える

- CHIMERAGAMES は、社会実装 UX の体現そのもの

◆登壇者プロフィール

■ 保 清人(たもつ・きよひと)

ランドスケープアーキテクト(JLAU)/ 株式会社ロスフィー取締役 / COP28ドバイのバイオソフィアスピーカー

国際連合IOMイラクの非常勤コンサルタント。ドーハ国際園芸博覧会2023、日本国屋外出展プロデューサー。

現在2027横浜国際園芸博覧会、日本政府屋外出展ディレクター就任。

ライフワークは、自然に学ぶデザインをSTEAM教育として中高生に伝え、未来の子どもたちの活躍の舞台をつくること。

■ 川端下 栄治(かわはけ・えいじ)

株式会社NBCメッシュテック 営業本部 スクリーン産資営業部 部長付 兼 企画開発部/プロダクト開発プロデューサー

多様なメッシュ素材の製造・営業・企画・開発を経験し、大手企業との共同開発など多数のプロジェクトを手掛ける。現在は新素材の企画開発に取り組む傍ら、「フラクタルひよけ」の実装を通じて、GXや防災、教育、都市環境への社会的アプローチを展開中。製品と空間を融合させる“社会実装型プロダクト開発”の担い手。

■ 文平 龍太(ふみひら・りゅうた)

一般社団法人CHIMERA Union 代表理事/エグゼクティブプランナー

イベントや空間づくりを通じ、“人の感情”を中心に社会の構造を動かす「社会実装型エンターテインメント」を提唱。CHIMERA GAMESをはじめ、遊び・教育・福祉・地方創生を横断するプロジェクトを展開し、体験設計を通じたUXの社会実装に取り組んでいる